RIDERS for health – Zimbabwe

About This Project

Gefördert durch die VG Bild-Kunst

Gesundheits-Vorsorge im ländlichen Afrika – Text: © Helga Othenin-Girard

Ein Stück Freiheit auf zwei Rädern

Barbara Nvati schlüpft barfuss in ihre schwarzen Biker-Stiefel. Die Kühle des Morgens hängt noch über Binga. Die Provinz im Nordosten Zimbabwes ist berühmt für die Viktoriafälle und berüchtigt als Malariabrutstätte. Das unscheinbare Nest, in dem die Familienplanerin mit ihren zwei Kindern ein kleines Haus mit Blechdach bewohnt, nennt sich Provinzhauptstadt. Hinter dem pompösen Namen verbirgt sich eine unübersichtliche Ansammlung von ärmlichen Häusern, ein Krankenhaus, eine Schule und eine schäbige Bar. Der Binga Distrikt abseits des Kariba Sees ist knochentrockenes, wildes Land. Hier zu leben heißt vor allem überleben und das gelingt nicht immer. Dem kargen Boden lässt sich kaum etwas abringen und das Wenige muss täglich gegen Elefanten verteidigt werden, die alles fressen, was irgendwie nach Futter aussieht. Wer krank wird, schleppt sich zu Fuß ins nächste Provinzkrankenhaus. Ob dort geholfen werden kann, ist fraglich. Es gibt wenig Medikamente, kaum Ärzte.

Noch bevor die Sonne wieder vom Himmel brennt und der Speichel in der trockenen Hitze flockig wird, will sich Barbara Nvati auf den Weg in die Dörfer machen. Sie hat ein paar Millionen Zimbabwe Dollar für einen Kanister Benzin aufgetrieben und betankt mit flinken Handgriffen ihre Geländemaschine. Ein glücklicher Tag. Das erste Benzin seit Wochen. Die 41-Jährige hält kurz am einzigen Supermarkt von Binga, greift sich eine Limonade aus den halbleeren Regalen, öffnet die Flasche mit den Zähnen und schiebt ein paar Brocken Weißbrot in den Mund. Das muss als Frühstück reichen. In der zerschlissenen Motorradmontur hat sie so gar nichts gemein mit den sonst traditionell in bunte Batiktücher gehüllten Frauen. Lässig auf ihre Maschine gelehnt erzählt Barbara mit rauer Stimme, wie sie ihr 200 Quadratkilometer großes Terrain jahrelang zu Fuß durchkämmt hat. Im Sommer gleicht es einem Glutofen und in der Regenzeit bleibt man im schlammigen Morast stecken. Am schlimmsten sei aber die Angst gewesen, auf eine Elefantenherde oder auf Löwen zu treffen, lacht die Familienplanerin und tätschelt dabei ihre Geländemaschine wie eine alte Freundin. Man hätte der 1,84 großen Frau durchaus zugetraut, auch eine Auseinandersetzung mit dem König der Tiere zu gewinnen, doch seit die britische Hilfsorganisation Riders for Health ihr ein Motorrad zur Verfügung gestellt hat, muss sie sich vor solchen Begegnungen weniger fürchten.

In Zimbabwe können, wie in vielen afrikanischen Ländern auch, fünf Kilometer über Leben und Tod entscheiden. Ein Problem, das auch dem amerikanischen Motorradrennfahrer Randy Mamola sofort ins Auge fiel, als er Mitte der Achtziger Jahre Afrika bereiste. Zusammen mit Kollegen aus dem Grand Prix Rennsport gründete er 1991 die Hilfsorganisation Riders for Health, die konsequent ein Ziel verfolgt: unter den extrem harten Bedingungen im afrikanischen Gelände Motorräder dauerhaft einsatzbereit zu halten. Seit 1996 hat

Riders for Health in Zimbabwe hunderte von Fahrerinnen und Fahrer ausgebildet, die das gewährleisten. Barbara Nvati ist eine von ihnen. Bis vor zwei Jahren war sie regelmäßig in ihrem Distrikt unterwegs. Heute kämpft sie nicht nur mit der Hitze des Sommers oder dem Schlamm der Regenzeit. Ihre neuen Gegner sind die Inflation von über 1000 Prozent und die ständige Benzinknappheit. Doch einfach aufzugeben kommt für die Familienplanerin nicht in Frage.

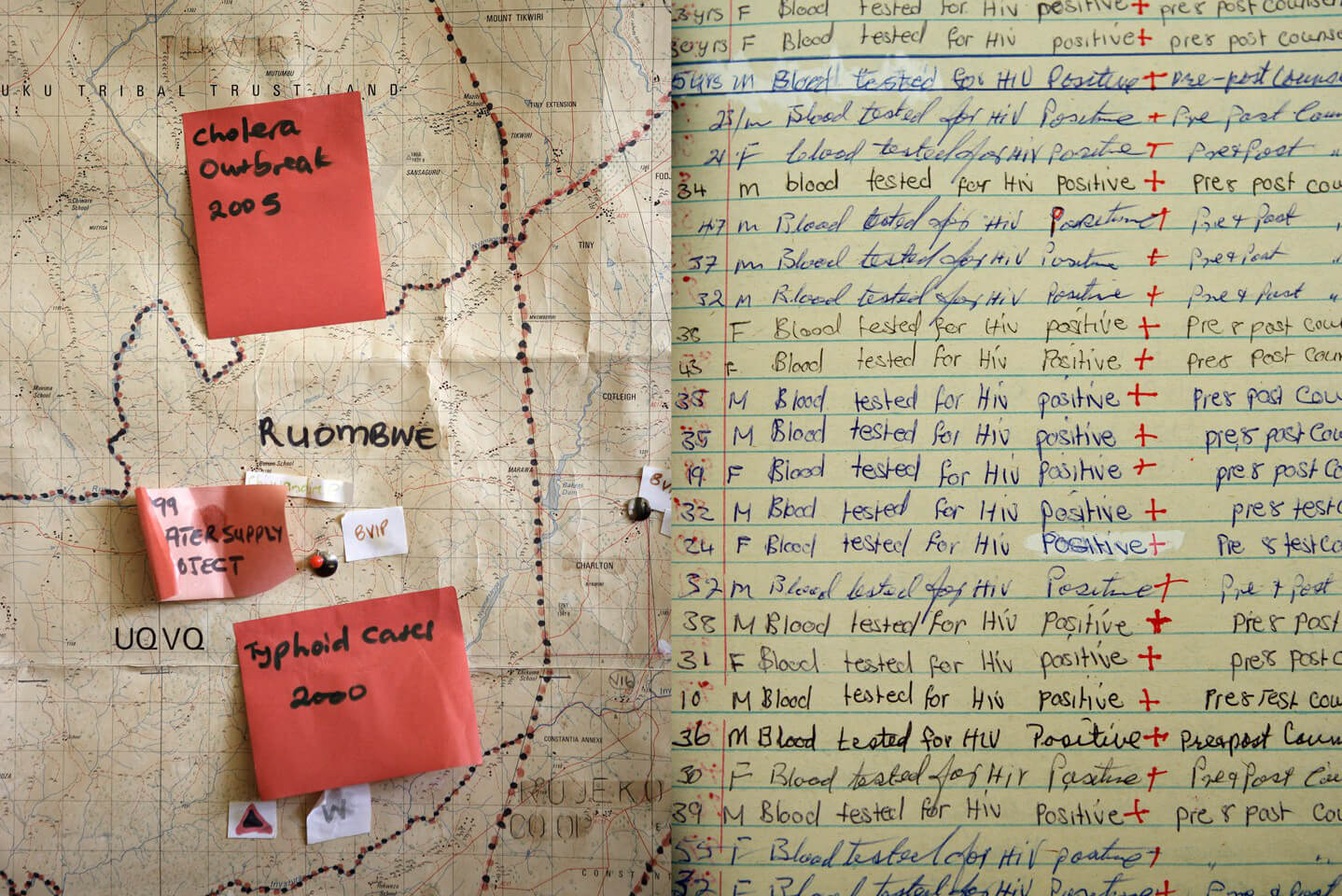

Von Zimbabwe, dem ehemaligen Südrhodesien, das von dem greisen Potentaten Robert Mugabe beherrscht wird, hieß es früher, dass es das schönste Land der Welt sei. Heute hängt es geschunden von Armut und Korruption am Tropf internationaler Hilfsorganisationen. Das südafrikanische Land verzeichnet weltweit die vierthöchste HIV/AIDS Infektionsrate. Das weiß auch Barbara Nvati, doch sprechen möchte sie darüber lieber nicht. Schließlich ist sie beim halbstaatlichen Familienplanungsbüro angestellt und dort legt man keinen Wert auf Negativschlagzeilen. Aids liegt wie ein Fluch über dem Land und schürt eine Angst, die überall zu spüren ist. Auch Barbara ist seit 2 Jahren Witwe und kann sich eine neue Beziehung zu einem Mann nicht mehr vorstellen. „Niemand gibt es zu, positiv zu sein. Und wer soll sich um meine Kinder kümmern, wenn ich krank werde? Meine Tochter ist erst 7 Jahre alt“, wehrt sie kopfschüttelnd ab und wirft das Motorrad an.

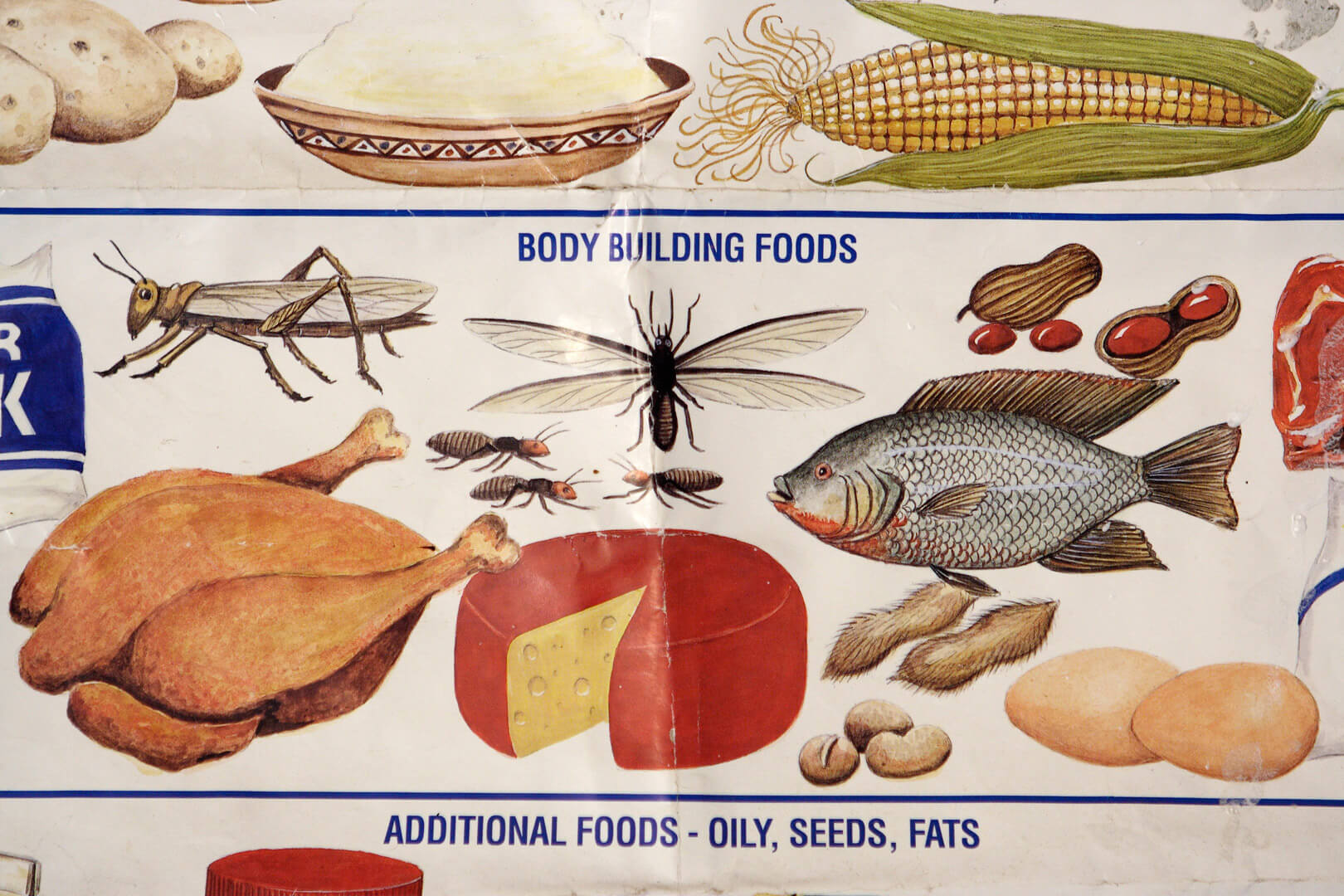

Auf der schmalen, von tiefen Schlaglöchern durchfrästen Teerstraße ist kein Auto zu sehen. Die Menschen am Straßenrand sind dünn wie Bohnen. Ein Korb mit einigen Zwiebeln oder ein Kürbis wird auf dem Kopf kilometerweit zum nächsten Markt balanciert. Hier sind alle zu Fuß unterwegs. Einen Steinwurf von der Teerstrasse der Zivilisation entfernt fängt ein anderes Leben an. Die Regenzeit ist gerade vorbei und die rote Erde schrundig wie ein Aussätziger. Tiefe Löcher, Steine und noch dampfende Haufen Elefantendung werden in rasantem Tempo umfahren. Nach vierzig endlosen Kilometern durch lichte Wälder und Grasland taucht die kleine Krankenstation von Nsemga auf. Menschen aus den umliegenden Dörfern haben sich in dem weißen Backsteinhaus versammelt, zumeist Frauen. Sie tragen kleine Töpfe mit Sadza am Arm, aus denen sie ihren Kindern immer wieder kleine schmutzige Brocken in den Mund schieben. Der fade Brei aus Maismehl und Wasser ist oft die einzige Nahrung. Seit 13 Jahren predigt Barbara Empfängnisverhütung und Hygiene. Schnelle Erfolge erwartet sie nicht. Die Menschen sind zu tief in ihren Traditionen verwurzelt und stehen Neuerungen misstrauische gegenüber. Für Frauen ist es völlig normal, zwölf und mehr Kinder zu bekommen.

Die Familien werden von den Männern dominiert, und vor allem sie sind es, die über Aids nichts wissen wollen.

Barbara steht gestikulierend in der Mitte ihrer Zuhörer. Die Kondome in ihren Händen flattern wie kleine Wimpel auf und ab. Sie ist charmant, witzig und beherrscht die kleine Versammlung mit ihrem energischen Vortrag. Kondome, so sagen die Alten, werden doch nur bei Prostituierten benutzt. Wer will schon freiwillig in den Ruf kommen, zu Huren zu gehen? Könnte es nicht sein, ruft ein älterer Mann empört in die Runde, dass dieses Gel in den Kondomen Aids hervorruft? Und überhaupt seinen die kostenlosen Kondome in den Krankenstationen viel dünner als jene, die man in den Läden kaufen könne. Das sei doch sicher ein Zeichen für ihre schlechte Qualität.

Aber nein, wehrt Barbara Nvati ab. Mit nachdrücklichem Mienenspiel referiert sie über Normen und Prüfungen, die so ein Verhütungsmittel bestehen muss und erklärt geduldig jedem Einzelnen den Vorteil von Kondomen. Sie will überzeugen – wieder einmal, immer noch.

Aids, dieses offene Geheimnis Zimbabwes, an dem jede Woche mehr als 3000 Menschen sterben, ist ein schwieriges Thema und doch haben Menschen wie Barbara Nvati dazu beigetragen, dass die Neuinfizierungen leicht rückläufig sind und überhaupt darüber gesprochen wird. Viel mehr kann sie nicht tun.

Immer wieder kommt es vor, dass Kranke und ihre Familien schlicht verhungern, weil der Ausfall eines Ernährers den gesamten Versorgungskreislauf unterbricht. Wer Kranke pflegt, kann nicht noch zusätzlich auf dem Feld arbeiten, und ein Krankenhaus ist oft nicht zu Fuß erreichbar. Dabei würde schon ein einziges Fahrzeug den Dörfern eine gewisse Unabhängigkeit bringen. Das wussten auch die Mitarbeiter von Riders for Health und entwickelten das Uhuru, ein Motorrad mit Beiwagen und Anhänger. Auch wenn viel Zimbabwer das Gefährt anfangs misstrauisch beäugten, wird das „Uhuru number one“ inzwischen in etlichen Liedern besungen. Das multifunktionale Transportfahrzeug wird von einigen Dörfern in Selbstverwaltung betrieben und unterhalten. Das Uhuru dient zugleich als Krankenwagen, Lastfahrzeug und Taxi. Davon kann man in Binga bis jetzt nur träumen.

Für Pamela Mwanbiwani hat sich dieser Traum längst erfüllt. Sie ist eine von acht Uhuru-Fahrerinnen im östlichen Manicaland, dass etwa 300 km von der Hautstadt Harare entfernt liegt. Die 22-Jährige ist geschieden, hat einen Sohn und will von Männern erst mal nichts mehr wissen. Gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Sohn lebt sie von den Erträgen eines kleinen Ackers und ein paar Milchkühen. Pamela sagt, sie habe ein leidenschaftliches Herz. Das muss Antwort auf die Frage reichen, warum sie Tag um Tag für die Menschen aus den umliegenden Dörfern unterwegs ist, ohne einen Dollar dafür zu erhalten. Sie ist zum mobilen Mittelpunkt der kleinen Gemeinschaft geworden. Für ein Lächeln und viel Anerkennung der Dorfbe-völkerung fährt die junge Frau schwere Maissäcke zur Mühle, transportiert Schwangere über holprige Wege in ein Krankenhaus, bringt den Lehrer pünktlich zur Schule und fährt ihre 78-Jährige Nachbarin Sonntags auch schon mal zur Kirche. „Frauen“, sagt Pamela, „wissen welche Probleme wirklich wichtig sind und sind auch bereit, sich darum zu kümmern.“ Deshalb werden alle Uhurus inzwischen auch von Frauen gefahren. Sie gehen zuverlässiger und kompetenter mit ihrer Aufgabe um. Die männlichen Fahrer haben die paar Dollar Benzingeld allzu oft in die nächste Bar getragen und ihren Rausch im Beiwagen des Uhurus ausgeschlafen. Aus der Erfahrung hat man gelernt. “Es macht mich stolz, dass die Menschen in meinem Dorf so viel Vertrauen zu mir haben“, freut sich Pamela. „Es ist gut, Verantwortung zu tragen. Die würde ich nie wieder aufgeben wollen.“

“Wir brauchen alle etwas, was uns Kraft und Hoffnung gibt“, sagt Enock Zibengwa mit Nachdruck. Enock ist Sozialarbeiter bei Riders for Health und Manager des UHURU Projekts. „Man muss der Wirklichkeit ins Gesicht sehen können, um die Entwicklung in Zimbabwe voranzubringen“, setzt der 28-Jährige fast trotzig hinzu. Die Wirklichkeit in der einstigen Kornkammer Südafrikas ist eine Mutprobe, das weiß auch Enock. Halb versunken sitzt er in dem riesigen Polstersessel im Wohnzimmer seines kleinen Hauses in Harare und sieht für einen Moment so aus, als würde ihn gerade der Mut verlassen. Tausende gut ausgebildeter Akademiker sind aus dem Land des Alleinherrschers Mugabe geflohen und haben in Südafrika oder den Golfstaaten ein leichteres Leben gewählt. Enock will bleiben. „Das Uhuru ist eine praktische Hilfe zur Selbsthilfe und die Erfolge sind sofort sichtbar. Deswegen habe ich den Job angenommen. Gerade in Binga wäre der Uhuru ein Segen.“

Der Sozialarbeiter hat eine Mission, die sich zwischen den Bibelsprüchen und Bob-Marley-Postern in seinem Haus in guter Gesellschaft befindet. “Uhuru bedeutet übersetzt Freiheit. Über dieses Stück Freiheit sollten alle Menschen in Zimbabwe verfügen können,“ sagt Enock, und nichts, so scheint es, wird ihn von seinem Vorhaben abbringen können. Das nächste Uhuru geht nach Binga. Das hat er Barbara Nvati versprochen.